小松菜発祥の地・江戸川区では多くの生産者が小松菜栽培に取り組み、全国有数の産地となっています。区内の直売所も充実。新鮮な小松菜を食べ比べる「利き小松菜」ができるなんて、江戸川区民ならではの魅力!昔も今もホットな「えどがわ小松菜事情」を紹介します。

江戸時代から続く

江戸川区と小松菜のホットな関係

知ってる?!

小松菜の名付け親はかの“徳川将軍”だった

江戸川区は小松菜の発祥の地!その歴史は古く江戸時代まで遡り、名付け親は、かの徳川8 代将軍吉宗公と言われています。

小松川村(江戸川区)に鷹狩りに来た吉宗公に、昼食時に何も料理するものがなくて、地元で採れた菜っ葉を入れて作ったすまし汁を献上したところ、とてもおいしいと喜ばれました。この菜っ葉に名前がないことを知った吉宗公は、地名から「小松菜」と命名したのだとか。以来、小松菜はこの地の特産となったのです。命名には諸説あり、吉宗公の他、3代家光公や5代綱吉公という説もあります。

農業一筋300年!!

由緒ある江戸川区の小松菜農家

江戸川区の農家数は280戸(令和4年度調べ)で、その多くが小松菜づくりに取り組んでいます。そして先祖代々、小松菜栽培に携わっている農家も多くルーツは「江戸時代」という10 代目レベルは当たり前! 小松菜の豊作を祈って、お正月には「青菜断ち」をするという風習を受け継いでいる農家もあります。小松菜に携わる農家として高い技術を受け継ぎ、誇りをもって栽培に取り組む生産者の方たちが作っているのが江戸川区の小松菜なのです。

小松菜の収穫量は東京都ナンバーワン!

全国でもトップクラス!

日本各地で作られている小松菜ですが、江戸川区は全国でも有数の生産地。都市農業が盛んな江戸川区内においても、農産物の作付面積、収穫量はともに小松菜が圧倒的に多く、「東京都農作物生産状況調査」(令和3年度)によれば、その収穫量は2720トン。ちなみに、小松菜は東京都全体の農作物の中でも大きなウエイトを占め、江戸川区の小松菜は、都内でもトップの収穫量を誇っています。

パワーも美味しさもバツグン!

江戸川区の小松菜はエラい!

江戸川区の小松菜は歴史があるだけではありません!栄養面においても充実、味についても高い評価があるのです。加熱調理が多い小松菜ですが、江戸川区では生食用も販売。江戸川区の小松菜はレベルが違います!

まさに天然サプリメント

恐るべし江戸川区の小松菜パワー!

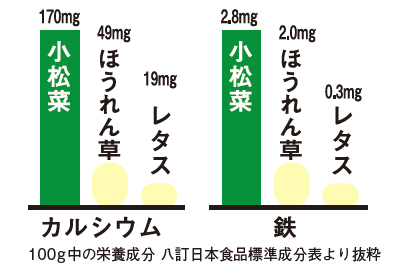

小松菜の栄養価については、意外と知られていませんが、実は栄養バツグンの野菜。とくに現代人に不足しがちなカルシウムの含有量は緑黄色野菜の中でもトップクラスで、なんとほうれん草の3.5 倍!ビタミンA、鉄分などのミネラルも豊富な元気いっぱいの野菜です。天然サプリのような江戸川区の小松菜を食べてパワフル&ビューティを目指しましょう!

江戸川区だから美味しい!

「美しく結束」された姿は高品質の証!

江戸川区の小松菜の美味しさの秘密は、その土壌にもあります。東京湾に面しているため、海からの潮風の影響で、ミネラルが多く、旨みと甘味を高めていると言われています。また都内において市場に鮮度の高い小松菜を出荷できるのも江戸川区のメリット。袋詰めで販売される小松菜が多いなか、江戸川区では茎をテープで留めて結束することにこだわっています。茎も根もシャキッと美しく束ねられた小松菜は、鮮度と品質のよさの証なのです。

江戸川区の小松菜は、生でもOK!

「サラダ小松菜」も登場

加熱して食べるのが常識の小松菜ですが、江戸川区の小松菜は、区内農家が弘前大学や江戸川区と発足した「えどがわ農業産学公プロジェクト」により、生でもおいしく食べられることが分かっています。生の小松菜はシャキッとした食感が魅力。

小ぶりでいて、えぐみがないかわりに甘みが強く、茎も葉もやわらかな小松菜は、サラダにぴったり。フレッシュでみずみずしい味わいが楽しめます

もっと知りたい

小松菜ってどんな野菜!?

旬は冬、品種は100以上! 料理に便利な万能野菜

小松菜はアブラナ科の緑黄色野菜。チンゲンサイ、タアサイ、からし菜などの仲間です。旬は冬で、寒さが葉を肉厚にし甘みのある小松菜に育てます。現在では100種類以上の品種があり、夏に適した小松菜が栽培されるなど1年を通して食べられます。ちなみにほうれん草と小松菜は似たようなイメージをもたれがちですが、ほうれん草はヒユ科で科が異なりまったく別モノ。

小松菜は、ほうれん草と比べるとアクのもととなるシュウ酸がはるかに少なくクセのない味わいです。

原産は南ヨーロッパ 収穫の季節や地域で呼び名もさまざま

小松菜の原産地は南ヨーロッパの地中海沿岸で、日本に入ってきたのは奈良時代から平安時代。江戸時代後期の「新編武蔵風土記稿」には「薬は東川辺の産を佳作とす。世に小松菜と称せり」と記され、江戸っ子たちが小松菜の味を楽しんでいたことがわかります。また、小松菜は冬菜、鶯菜、餅菜、葛西菜などの別名もあり、地域によっては黒菜(大阪)、大崎菜(新潟)、信夫菜(福島)などと呼ばれる品種もあります。